IT從業者彭磊(化名),擁有一臺既不搭載Windows系統,也不使用外國企業CPU的全國產電腦。這臺電腦主板上,安裝的是國產芯片廠商“龍芯中科”自主研發的CPU產品龍芯3A4000。

這并不多見。

全球CPU市場幾乎被英特爾和AMD瓜分。搭載Windows系統的電腦上一般都有一塊貼標,或是藍色的“Intel Inside”,或是黑色的“AMD”,意味著這部電腦中搭載了Intel或者AMD的CPU。

即便是聯想、華碩、宏碁等國產電腦品牌,也無一例外地裝上了一顆“美國芯”。

去年10月,憑借這臺龍芯電腦,彭磊在一個要求參賽者使用國產操作系統和硬件的開發者大賽中,摘得了二等獎的獎項。

(使用中標麒麟操作系統的清華同方龍芯電腦)

“在敲代碼、寫文檔、瀏覽網頁、看視頻時,我感覺基于龍芯3A4000的臺式機,和我辦公用的英特爾CPU電腦相比,在體驗上基本沒有差別。”彭磊對市界說。

這款電腦在淘寶、閑魚都有售。在B站上,亦有不少對龍芯電腦的測評視頻。

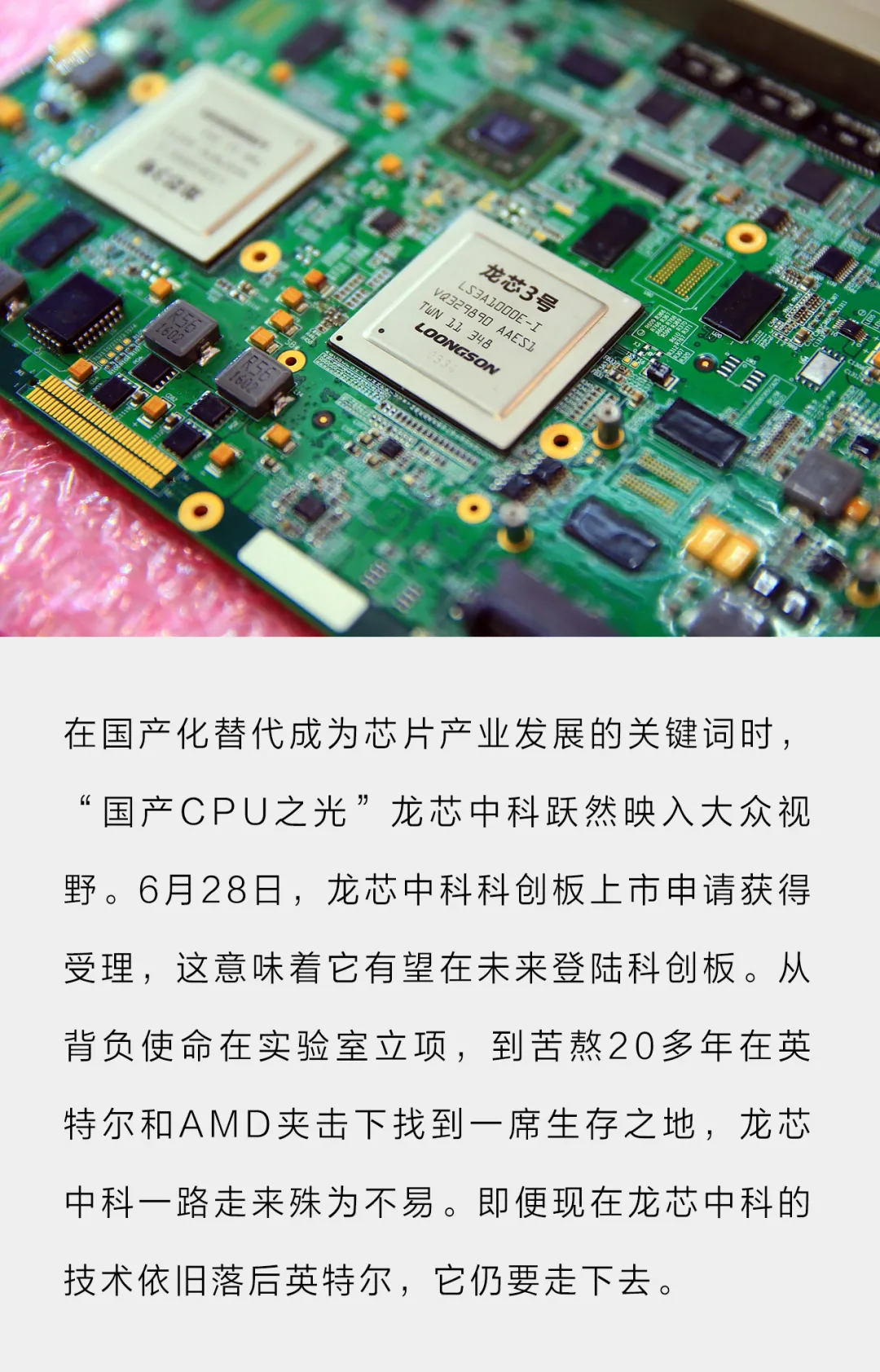

在國產化替代成為芯片產業發展的關鍵詞時,龍芯中科這家“國產CPU之光”開始映入大眾視野。

6月28日,龍芯中科的科創板上市申請獲得受理。這意味著它有望在未來登陸科創板,并融到約35.12億元的資金。

從背負使命在實驗室立項,到苦熬20多年在英特爾和AMD夾擊下找到一席生存之地,龍芯中科一路走來殊為不易。

其實,龍芯中科現在的核心技術依舊落后英特爾一大截,在消費市場搶不過,在品牌上爭不過。很多人不明白,既然努力許久依舊落后,也搶不到市場,為什么還要花20年去做一件看似沒有意義的事情?

01、“中國芯”之夢

2001年的8月19日,北京海淀區中關村中國科學院計算所北樓309房間,一臺計算機上出現了“login:”提示字符,圍觀的眾人一片歡呼。

這意味著,安裝首個國產CPU“龍芯1號”的計算機,正常啟動工作。這是中國在CPU的領域開天辟地的第一步。

邁出這一步并不容易。改革開放之初,輕紡工業、基礎產業成為重點發展的對象,“造不如買,買不如租”的風潮從重工業領域而起,席卷至計算機領域。

到了上世紀八九十年代,個人電腦開始在國內受到家庭、企業、單位的青睞,聯想、華碩等國產電腦品牌也紛紛成立。

但流入千家萬戶的電腦全部依賴著進口的CPU,內藏一顆“外國芯”。

到1994年,聯想成為國內最大的計算機企業,并在港交所上市。面對中外企業在計算機領域的激烈競爭,總裁柳傳志與總工程師倪光南產生了嚴重分歧。

(柳傳志)

柳傳志主張公司走“貿工技”路線,即發揮中國制造的成本優勢,通過市場需求來驅動公司的生產經營;倪光南則主張走“技工貿”路線,選擇芯片研發為公司的主營方向,攻關核心、尖端技術。

兩位聯想的關鍵人物爭執不下,最終以倪光南出走作為結局。但這場“柳倪之爭”所代表的技術派與市場派的辯論,直到今天仍常常出現。

時至今日,體驗了在關鍵技術上被“卡脖子”的艱辛,“技工貿”的重要性已不必多言。

出走聯想后,倪光南并未放棄推進國產CPU研發,他后來為一支名為“方舟”的國產自研CPU團隊多方奔走。同一時間,在中科院計算所所長李國杰推動下的龍芯,也成立了。

結果,倪光南背書的“方舟”,被視為國產CPU的最大希望,卻最終潰敗;龍芯項目一開始只是預研項目,沒有正式立項,卻磕磕絆絆地堅持至今即將上市。

當時,人們其實把國產CPU的希望寄托在星光熠熠、經驗豐富的“方舟”團隊身上,而不是名不見經傳的龍芯。

“方舟”由前摩托羅拉芯片架構師、前日立微處理器設計總監李德磊牽頭,后續得到倪光南鼎力襄助。方舟團隊的歷史可以追溯到1997年,開端卻并不怎么“光彩”。

1997年初,還在日立美國半導體公司任職的李德磊,于北京成立了百拓立克(BBT)公司。與其說是創業,成立這家公司更像是李德磊用于賺外快的手段。彼時,李德磊一邊憑借自己日立美國微處理器設計總監的身份,把BBT公司介紹給日立做外包;另一邊,又作為BBT公司的創始人,“躺著數錢”。

這樣的日子,李德磊過了約兩年。到了1999年,日立覺察出不對,決定不再向BBT公司外包業務。這家處在灰色地帶中的公司也失去了其最重要的客戶,一時之間難以運轉。

據倪光南院士在接受采訪時透露,李德磊在1999年5月時找到他求助,希望能為BBT公司續命。

已經離開聯想的倪光南,仍一心希望推動國產CPU研發,因此在他眼里,BBT公司經過兩年外包業務的打磨,在編譯器設計、芯片設計以及操作系統設計方面,已經完成了人才的積累,是承接國產CPU研發任務的不二之選。

(倪光南)

在倪光南的支持與幫助下,BBT在業務與資金上開始走上正軌。

不到一年后的2000年3月,北京中芯微系統技術有限公司在京注冊成立。盡管中芯微的工商資料中沒有李德磊的名字,但這家公司被業界認為是李德磊辭去美國公司職務后回國創建的公司。

同時在倪光南的牽線下,深圳的不具名企業家表示愿意出資支持中芯微。2000年5月,首筆高達2000萬元的資金打進了中芯微的賬戶。

中芯微成立后,以保密狀態低調運行,開發人員甚至不被允許隨意上網和攜帶東西出入公司。

直到2001年4月,嵌入式CPU方舟一號正式亮相,一石激起千層浪。2002年,北京中芯微系統技術有限公司正式更名為方舟科技(北京)有限公司。

所謂嵌入式CPU,是相對通用CPU(個人電腦)而言,設計較為簡化、應用面較窄的產品,現在主要用于工業控制領域。通用CPU是智能設備中的“大腦”,嵌入式CPU則是智能設備的“神經末梢”,只能對設備的特定行為作出相應的控制,技術要求沒有通用型那么高,更講究定制、合適。

在方舟一號的發布會上,國家部委、工程院的相關人士均有參加。北京市更是第一個吃螃蟹,一口氣訂購了幾萬臺基于方舟一號的NC終端機。

隨后,在中央的支持下,國務院信息化工作辦公室、國務院西部地區開發領導小組辦公室、科技部聯合實施“縮小數字鴻溝—西部行動”,任務重點就是大力推廣基于方舟一號的NC終端機。

NC終端機是指在接入一臺主機的情況下,多位終端機用戶可以各自獨立地同時調用主機的軟硬件資源和外部設備資源。

一時間,資金如潮水般向方舟涌來。

但方舟的好景不長。由于用戶單位普遍反映NC終端機的使用體驗較差,方舟一號沒有打開更大的市場。到2004年,公司一度面臨破產。

02、“狗剩”逆襲

科研是一場馬拉松,在開始時領跑,不代表就是冠軍。

龍芯團隊幾乎與方舟同時成立,在方舟1號亮相的同一年,時任中科院計算所所長李國杰從發展國家信息產業的角度出發,推動CPU研發課題,促成龍芯的成立。

在開始設計之初,李國杰就在全所會議上為龍芯團隊確立了目標——要做比方舟團隊嵌入式CPU更難的“高性能、通用、一步到位”的CPU。

龍芯初始團隊約有10人,計算所系統結構室主任唐志敏擔任總負責人、研究員胡偉武負責CPU設計、客座研究員張志敏負責工程管理。

相比鮮花掌聲滿溢的方舟科技,龍芯既沒名氣,又沒錢。

初期團隊僅有李國杰從計算所經費中擠出的100萬元可供支配。這種條件下要研發“高性能、通用、一步到位”的CPU,難度無法想象。龍芯實驗室墻上貼著“人生能有幾回搏”,工作全憑著一口志氣和決心。

胡偉武曾寫道,團隊最初為龍芯起了一個叫做狗剩(英文名為Godson,現已更名為Loongson)的小名,“希望名字賤一點容易養大”。

(龍芯中科董事長、總經理胡偉武)

往后的時間里,龍芯的確如愿表現出了頑強的生命力。

計算機領域有一條重要的定律,規定計算機性能18個月就要翻一番,三年翻兩番。而龍芯從龍芯1號到龍芯2號,3年時間里產品性能提高了20倍。

到2010年左右,龍芯的核心研發力量由胡偉武培養的三四十個博士撐起。多名在讀博士生放棄學業,追隨龍芯走出實驗室奔向商業市場。

2011年5月,公司名稱變更為龍芯中科技術有限公司。

截至龍芯中科遞交科創板招股書,公司的研發團隊規模攀升至419人,占員工總數的64.76%。龍芯中科核心團隊的平均薪資,基本上只有華為、阿里、騰訊、百度的1/5到1/10。但是,這是一支國內互聯網巨頭們用百萬年薪也挖不走的團隊。

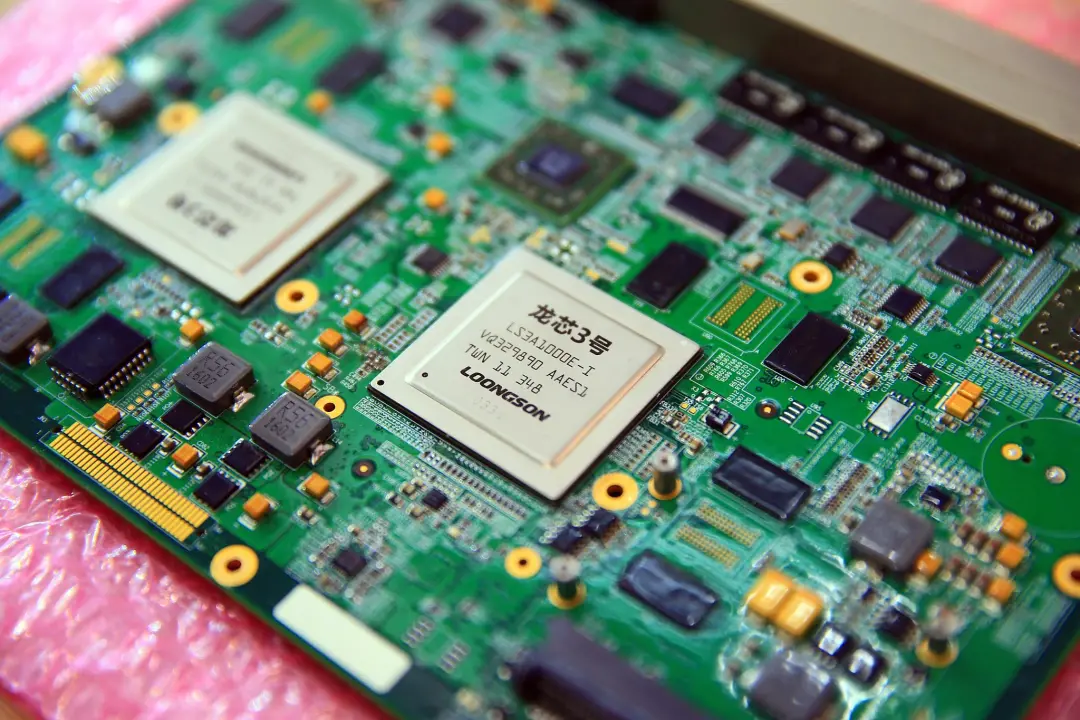

至今,龍芯中科確立了龍芯1號、龍芯2號、龍芯3號三大產品系列,分別面向低、中、高端應用。要注意的是,這里提到的龍芯1號系列,與2001年研發的龍芯1號芯片并非同款產品,而是2010年后公司經過市場調查,重新創建的產品線。

根據龍芯中科招股書的內容,2012年推出的龍芯3A1000芯片,在單核通用處理性能方面,與英特爾在1999年推出的奔騰III相當。

文章開頭提到的龍芯CPU電腦,搭載的是2019年推出的龍芯3A4000。

雖然單核通用處理性能不等同于芯片整體性能。但這些年來,龍芯中科已經在以加速度追趕世界先進水平。

(龍芯3號)

03、另起爐灶還需10年時間?

從各個維度來看,作為后來的競爭者,龍芯的表現應該受到肯定。

英特爾1968年在美國硅谷正式成立時,胡偉武才剛剛在浙江省的一個小村莊中出生。2001年龍芯團隊開始切入CPU研發時,相比英特爾已落后了三十余年。

根據招股書,2018、2019、2020年,龍芯中科研發投入分別為7455.46萬元、7821.39萬元、20844.41萬元。而英特爾2020年的研發投入為約136億美元,約合879.82億人民幣。

2015年,龍芯中科達到盈虧平衡,之后開始盈利。剛剛過去的2020年中,龍芯中科營收為10.82億元,凈利潤為7223.74萬元。

目前,龍芯中科的產品主要落地在工業控制市場,消費電子市場仍待開拓。未來,要打開消費電子市場的大門,龍芯中科還需要翻過芯片設計產業鏈中,各個環節的專利壁壘和生態壁壘。

尤其是在更基礎的指令集架構研發上。如果將設計和制造芯片比作建造房屋,那么不同的指令集架構就相當于不同的地基建造。

英特爾開創了以X86架構為基礎的主流桌面級CPU生態,移動端則將ARM架構奉為圭臬。

經過幾十年的發展,基于英特爾X86架構和ARM架構的芯片產品,已然在全世界形成了風格統一的“建筑群”。

包括華為海思在內的國內大部分芯片設計公司為了正常的生產經營,需向英特爾、ARM等企業支付高昂的專利費用,以謀求指令集架構的使用權。

換句話說,如果英美不想給中國授權,國內芯片設計企業的業務將直接停滯。

在胡偉武眼里,這些企業還不夠底層,不是純粹的國產化,他稱之為:“當丫鬟的拿了一輩子鑰匙,還是個丫鬟,她一輩子也不會自己要當小姐。”

龍芯是則從地基和磚塊開始。作為國產CPU的“火種”,龍芯2019年走上最底層的指令集架構自研的道路。目前,龍芯中科的自主指令系統LoongArch,已經通過國內第三方機構的知識產權評估。

(龍芯CPU主機)

胡偉武曾在采訪中提到,龍芯致力于“創造一個獨立于Wintel(微軟-英特爾)和AA(安卓-ARM)的第三套體系”。

但“Wintel”和“AA”聯盟已然統治PC和移動兩端20多年,現在仍舊牢不可破。

龍芯現在主要落地在外國巨頭并未集中布局的工控領域,以及對自主化要求較高的國內黨政軍市場。

工控領域是片鹽堿地,錢少但安全,差異化的服務是很重的一部分,巨頭不愿意進來。龍芯在這里扎下根基,逐漸向個人消費領域沖擊。但這還需要多久?5年?10年?20年?沒人能回答。

胡偉武曾表示:“在實踐層面,估計至少還需要10~15年的時間,才能證明自主創新這條路是對的。”

中國芯片公司都面臨著一個相同的問題:他們知道這條路是對的,但又需要太多的時間去實現,當時間線被拉很長,質疑就多了。

但中國芯片產業被“卡脖子”是一直以來的事實,上游關鍵技術握在其他國家手中。在貿易環境出現波動時,必然處處掣肘。

芯片產業的全球分工模式已經持續了幾十年。中國企業曾安居分工產業鏈的下游,并以此受益。但這在今天顯然已經行不通,攀上技術高地成為企業新的必答題。

盡管艱難,但這場向核心、尖端技術奮力奔跑的戰役,永遠無法回避。